1% da população mundial está no espectro autista. Só no Brasil, são 2 milhões de pessoas. É impossível reduzi-las a um diagnóstico só: elas têm sintomas variados, em intensidades diferentes. Agora, a genética começa a desvendar esse quebra-cabeça.

Greta Thunberg é autista. Mas isso é irrelevante para o seu trabalho. “Eu tenho Asperger, e isso significa que, às vezes, sou um pouco diferente do padrão”, escreveu a ativista no Twitter. “Não fico falando em público sobre meu diagnóstico porque quero escondê-lo, mas porque sei que muitas pessoas ignorantes ainda encaram isso como uma doença, ou algo negativo.” Os discursos que a sueca de 16 anos deu na abertura da Cúpula do Clima da ONU, em setembro – e na COP24, em dezembro de 2018 –, foram ocasiões históricas: uma pessoa autista foi ouvida pelo mundo de igual para igual ao abordar um assunto que não fosse o próprio autismo.

E bota ouvida nisso: o protesto que a adolescente iniciou por conta própria, ocupando a entrada do parlamento sueco por três semanas com cartazes que convocavam uma paralisação em prol do clima, inspirou um movimento que levou milhões de jovens às ruas no mundo todo. “Greve climática” acabaria sendo eleita a expressão do ano de 2019 pelo dicionário Collins. Os apoiadores e críticos de Greta em geral não a julgam pelo distúrbio – e ela própria prefere mantê-lo longe dos holofotes. Greta é uma pessoa como todas deveriam ser: reconhecida pelo que faz, e não pelo que é. Esse é um marco na inclusão adequada dos autistas na sociedade.

Pessoas com Asperger querem saber tudo sobre seu tópico de interesse, e suas conversas dificilmente serão sobre outros temas. Os gostos são os mais variados: letras e números, aviões de guerra, dinossauros ou, como no caso de Greta, o clima do planeta. Classificada como uma deficiência de desenvolvimento, a síndrome de Asperger é um dos muitos tons de cinza daquilo que os cientistas convencionaram chamar de TEA (Transtorno do Espectro do Autismo). Quem tem TEA lida com déficits na cognição, na capacidade de comunicação e na interação social. Exibe comportamentos repetitivos e tem dificuldade em abrir mão de sua rotina. Casos mais severos costumam implicar prejuízos no desenvolvimento da fala, problemas motores e agressividade. Mas esse é só o quadro geral. Cada uma das nuances do espectro tem suas particularidades, e reconhecer essas particularidades foi o passo mais revolucionário que a medicina já deu na compreensão do autismo.

A ideia de “espectro” ganhou corpo na comunidade científica a partir da década de 1990, graças aos trabalhos da psiquiatra inglesa Lorna Wing. Wing foi a primeira a defender que não deveria existir uma régua única que reduzisse autismos diferentes a um diagnóstico fixo. Como os comportamentos apresentados em alguns casos podem não aparecer em outros, fica difícil colar a mesma etiqueta em todos os pacientes. A mudança de nomenclatura, apesar disso, é recente. Veio só em 2013, com a publicação da quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, feito pela Associação Americana de Psiquiatria (DSM-5). Nela, os vários distúrbios da família do autismo passaram a ser reunidos sob o guarda-chuva do espectro autista.

O autismo “clássico”, assim, passou a dividir espaço com distúrbios antes classificados separadamente, como as síndromes de Asperger e Rett. Essa definição mais moderna classifica os pacientes de acordo com seu grau de funcionalidade. Em pontas diferentes desse degradê, existem pessoas que levam vidas plenamente funcionais (como Greta) e aquelas que, por causa de diferentes limitações, precisam de um acompanhamento mais próximo. Nomes como Asperger, inclusive, não são mais utilizados oficialmente. Mesmo assim, várias pessoas diagnosticadas com autismo leve ainda usam o termo para se identificar.

A obstinação que pessoas no espectro autista podem manifestar foi explorada na ficção, em produções como a série The Good Doctor (2017), que retrata a vida de um médico-residente em cirurgia com autismo, ou no clássico filme Rain Man (1989). Este último ficou famoso pela cena em que Raymond, um personagem fascinado por números e dono de uma memória privilegiada, consegue contar os 246 palitos de dente que caíram no chão após correr os olhos pela cena por alguns instantes. Savant, do francês “sábio”, foi a palavra escolhida para designar pessoas com disfunções neurológicas que mantêm aptidões incomuns em certas áreas. Cerca de metade dos savants é também autista.

O que explica o fato de que, entre autistas, algumas habilidades cognitivas permanecem inibidas enquanto outras são maximizadas? Não se sabe ao certo. Uma das hipóteses é que o fenômeno seja um esforço de um lado do cérebro para compensar disfunções do outro lado. Como a parte direita e a esquerda do órgão têm atribuições diferentes – uma é mais voltada ao raciocínio lógico, outra às artes plásticas e música, por exemplo –, quando uma sai de cena, a que sobra expressaria excessivamente os talentos de sua alçada. Outra possibilidade é que os autistas savants sejam capazes de acessar informação no cérebro em um estado mais bruto que o normal: eles se perdem em detalhes parciais, sem captar o todo.

Uma memória fora de série só pode existir quando não se tem tanto apego emotivo por situações triviais. Em vez de o cérebro guardar um momento específico como especial, acaba capturando qualquer instante com o maior número possível de detalhes, já que a falta de apego faz nada parecer especial o suficiente para ser priorizado.

Essa explicação abre margem para uma discussão evolutiva. Na lógica darwinista, o autismo seria uma pedra no sapato – que deveria, em algum momento da história da evolução humana, ter sumido do mapa. Isso, obviamente, não aconteceu. Uma vez que adaptações mais favoráveis à sobrevivência tendem a ser incorporadas – e mudanças que tragam impacto negativo ao sucesso reprodutivo são, aos poucos, descartadas pelo processo de seleção natural –, como o autismo permanece firme e forte?

De acordo com um estudo de 2017 publicado pela Universidade Yale, algumas variantes genéticas frequentemente associadas ao autismo também têm a ver com a inteligência. Por exemplo: uma memória fotográfica privilegiada, marca registrada de algumas pessoas com TEA, costuma caminhar lado a lado com QIs altos. E disso a seleção natural gosta. Um gene que é deletério em algumas pessoas pode se manifestar positivamente no intelecto de várias outras.

Esse é só um exemplo superficial de associação. Os geneticistas estão apenas começando a mapear com precisão as centenas – quiçá milhares – de variações no DNA que estão por trás do espectro autista (daremos mais detalhes sobre isso lá na frente – fique ligado). Entender como a ação cruzada de vários genes influencia o comportamento de seus possuidores é uma empreitada nos limites da biologia contemporânea. Uma empreitada atrasada: faz pouco tempo que autistas são objeto de ciência de qualidade. E não estamos falando só de genes: mesmo dados básicos são desconhecidos.

Até o final da década de 1990, os principais órgãos de saúde dos Estados Unidos ainda consideravam que o autismo ocorria a uma taxa de quatro a cinco pessoas em cada 10 mil. O problema é que essas estimativas vinham de um levantamento conduzido em um único condado do Reino Unido, 30 anos antes e considerado o primeiro estudo a falar sobre prevalência de autismo no mundo. Eram necessários números menos defasados.

Um relatório atualizado, de 1999, surpreendeu a comunidade científica e a sociedade americana. O tal estudo descobriu um aumento de 273% no número de pessoas que se beneficiavam de serviços para o autismo oferecidos em cidades da Califórnia (em relação ao dado britânico caduco). Segundo esses novos dados, era como se o número total de casos tivesse saltado para cerca de 60 a cada 10 mil.

Esse aumento aparente fez com que, por muito tempo, se cogitasse uma “epidemia de autismo”. Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos mostram que existia um caso de autismo a cada 150 pessoas no início dos anos 2000. Oito anos depois, o número saltou para 1 em 88 e, em 2018, para 1 em cada 59 crianças. E a tendência de aumento parecia ser mundial. Um estudo feito na Coreia do Sul que envolveu 55 mil crianças apontou 1 caso de autismo a cada 38 pessoas – a maior prevalência já descrita por uma pesquisa científica.

Na verdade, não existem evidências de que esse crescimento vertiginoso seja de fato crescimento. Diferentes estudos comprovaram que mais pessoas estão sendo diagnosticadas corretamente do que no passado. Isso se deve a um entendimento maior do assunto e critérios de avaliação médica mais refinados.

A ONU estima que, atualmente, pessoas no espectro autista somem 1% da população mundial. Sabe-se que há apenas uma mulher autista para cada três homens: é uma doença predominantemente masculina. Nos Estados Unidos – país que mais gera dados sobre o assunto –, negros e latinos são diagnosticados com autismo com respectivamente 7% e 22% menos frequência que brancos. Alguns estudos argumentam que esse é um problema de desigualdade social (isto é, essas pessoas não têm o mesmo acesso a psiquiatras e psicólogos).

Não existem dados oficiais que confirmem o número de autistas no Brasil, mas o número mais falado são 2 milhões de pessoas. O único estudo com uma amostra razoável foi feito em 2011, na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Na ocasião, havia uma pessoa no espectro a cada 367 habitantes – uma taxa de 2,7 casos a cada mil. Espera-se que esses números sejam atualizados a partir do próximo censo demográfico. Isso porque uma lei federal aprovada em julho de 2019 passou a exigir que pesquisas feitas a partir deste ano incluam questões sobre o diagnóstico de autismo – que costuma ser tardio.

Um estudo feito em 2017 em São Paulo mostrou que a maioria dos casos é identificada aos 5 anos. Já existem alternativas tecnológicas capazes de encurtar esse tempo. Um algoritmo desenvolvido por um pesquisador da Universidade de São Francisco, por exemplo, conseguiu atestar autismo em bebês com 3 meses de vida com 95% de eficácia – olhando apenas exames de eletroencefalograma dos pequenos. Inteligências artificiais que analisam o comportamento do olhar – sabe-se que a dificuldade de manter contato visual é um dos traços mais característicos do autismo – também ajudam a revelar o problema precocemente.

O diagnóstico clínico, feito a partir da análise do comportamento, costuma ser possível só a partir dos 2 anos – quando as interações sociais começam a se tornar mais complexas. A estudante Rafaela Antunes, 23, que vive em Campo Grande (MS), conta que foi identificada como autista quando tinha essa exata idade, em 1997”. As coisas andaram normalmente até eu completar um ano e meio. As palavrinhas que eu havia começado a falar, depois, se tornaram incompreensíveis. Enrolava tudo e ninguém entendia mais nada.” O chamado autismo regressivo, em que crianças iniciam seu desenvolvimento normalmente, sem sintomas ou atrasos, e então começam a perder habilidades que já haviam adquirido, é um fenômeno comum. Segundo um estudo feito nos EUA em 2016, ocorre em um a cada cinco casos.

“A questão educacional foi melhorando com o acompanhamento psicopedagógico, mas tive dificuldades até a adolescência, e a discalculia [dificuldade com a matemática] me acompanha até hoje.” Rafaela já deu palestras sobre autismo, e agora cursa graduação em psicopedagogia. “Meu desejo como profissional é poder fazer com que os autistas aprendam a se amar independentemente das notas nas provas.”

Um distúrbio, três graus

Síndromes como a de Asperger e a de Rett hoje estão sob um único espectro, que divide o diagnóstico em 3:

1 – Alta funcionalidade.

Costuma envolver pequenos prejuízos na comunicação, hiperfoco em interesses específicos e problemas de planejamento e organização. Compreende a antiga síndrome de Asperger.

2 – Média funcionalidade.

Habilidades sociais limitadas a assuntos de interesse, perdas moderadas na fala, dificuldade em se adaptar a mudanças de rotina, manter contato visual e entender linguagem não-verbal.

3 – Baixa funcionalidade.

Prejuízos intelectuais graves, alta sensibilidade a sons e luz, fala limitada ou inexistente, comportamentos repetitivos, problemas motores, mudanças de personalidade e, por vezes, agressividade.

Papel passado

Em paralelo ao autismo, não é raro que pessoas no espectro apresentem outros quadros psiquiátricos. Estima-se que mais da metade dos diagnosticados acumulem quatro ou mais condições além do quadro principal. Entre as mais comuns estão ansiedade, epilepsia, depressão e TDAH (transtorno de déficit de atenção com hiperatividade). Por vezes, o tratamento desses sintomas é que leva ao diagnóstico do autismo.

A ausência de diagnóstico fez Nadir Mello, professora e mãe de três filhos que vive no Rio de Janeiro, passar boa parte da vida adulta sem supeitar que tinha o distúrbio. Ela só soube aos 40 anos. “Eu tive depressão e, incentivada pelo meu namorado, decidi procurar ajuda. Então, começou um processo de investigação.” Além da avaliação neuropsicológica, o diagnóstico do autismo envolve conversas com a família do paciente. Ao final do processo, a pessoa recebe um relatório. No caso de Nadir, o resultado foi um quadro de TEA somado a TDAH.

“Na infância, eu só era considerada tímida. Na família, diziam: ‘ela é bicho do mato, não fala com ninguém’. Eu sentia necessidade de me encaixar em algum grupo, pois sempre me senti fora da caixa.” Prestes a completar 42 anos, Nadir afirma que a descoberta tardia a permitiu começar uma nova história. “O diagnóstico do autismo me explicou para mim mesma.”

Mesmo quando a detecção é precoce, levar uma vida plenamente integrada à sociedade pode não ser tão simples. Um estudo feito nos Estados Unidos em 2013 mostrou que mais da metade dos autistas, no início da fase adulta, nunca tinham ocupado uma vaga de emprego remunerada.

Nos casos mais severos, a porcentagem dos que algum dia tiveram uma atividade assalariada cai para 12% – e oito em cada dez moravam na casa dos pais. Foi pensando nessa realidade que Thorkil Sonne, dinamarquês e pai de um filho autista, inaugurou em seu país, em 2004, uma empresa com quadro de funcionários composto essencialmente por pessoas de dentro do espectro. A empresa, focada em software e processamento de dados, nasceu para aproveitar as qualidades que algumas pessoas diagnosticadas com autismo costumam reunir – como uma memória apurada e a capacidade de ter foco em tarefas consideradas repetitivas. Chamada Specialisterne (em dinamarquês, “especialistas”), a empresa exportou esse modelo a diversos países, incluindo o Brasil. Com sede em São Paulo desde 2015, ela oferece cursos de formação e ajuda autistas a encontrar um lugar no mercado de trabalho.

Felipe Yoshio de Souza, 24, teve sua primeira experiência profissional na área de processamento de dados da Vivo após ser treinado e indicado pela Specialisterne. “Uma das coisas que me ajudaram na recuperação foi falar com as pessoas; manter contato com clientes. Isso realmente influenciou não só profissionalmente, mas pessoalmente também”, conta. O jovem cumpriu contrato de um ano e, agora, busca uma nova oportunidade. Outras empresas da área de TI, como a SAP, empresa alemã de softwares corporativos, a Microsoft e a HP também mantêm projetos para inclusão de funcionários autistas.

A maior socialização e o contato interpessoal podem auxiliar no tratamento, que costuma envolver sessões de auxílio psicológico ou psiquiátrico e medicamentos – normalmente, usados para tratar transtornos paralelos, como ansiedade ou TDAH. Mas a técnica mais promissora de tratamento para o futuro é outra: as terapias genéticas.

Há muita balela e pouca informação sólida sobre o distúrbio. Conheça as fake news mais comuns.

1 – Vacinas

Em 1997, um estudo inglês associou vacinação a autismo em crianças. Mas não se preocupe: o artigo, de tão picareta, fez seu autor perder a licença médica. Nenhuma outra pesquisa jamais confirmou o link.

2 – Peixe

Peixes têm alguma concentração do poluente mercúrio em sua carne. Mas não é nem de longe o suficiente para tornar o bebê autista. Pelo contrário: o alimento fornece ótimos nutrientes para o rebento.

3 – Cesárea

Não há provas de que cesáreas causam autismo. Um estudo(2) que compilou dados de 20 bilhões de partos observou um aumento de apenas 1% no número de casos, em comparação com partos normais.

4 – Cura milagrosa

Autismo ainda não tem cura. Suspeite de remédios fake que a prometem. É o caso do MMS (sigla em inglês para “solução mineral milagrosa”). Que nada mais é do que água sanitária. Sim, aquela de lavar o banheiro.

5 – Epidemia

O número de casos de autismo, no papel, de fato aumentou. Mas não é porque haja mais autistas – e sim porque pessoas que no passado morreriam sem saber do distúrbio agora têm acesso ao diagnóstico.

Um extenso estudo publicado em julho de 2019 confirmou que até 99% dos diagnósticos de autismo podem ser explicados pelo comportamento dos genes. Em 81% dos casos, esses genes são herdados. O trabalho analisou o histórico médico de mais de 2 milhões de crianças, nascidas na Dinamarca, na Finlândia, em Israel, na Suécia e na Austrália entre 1998 e 2012.

Só algo entre 1% e 3% dos casos podem ser atribuídos à gestação. Complicações no parto, uso de certos medicamentos, pais de idade avançada, contato com pesticidas e agrotóxicos durante a gestação e a poluição do ar são algumas variáveis conhecidas. Também há evidências de que a exposição a infecções no interior do útero pode acelerar a taxa de expressão de diferentes genes ligados ao autismo. É pouco provável, contudo, que essas variáveis, sozinhas, coloquem alguém no espectro. É preciso um background genético para que elas despontem.

Mais de mil genes já apareceram associados, em alguma medida, ao autismo. Destes, 184 aparentam ter um alto grau de responsabilidade. As proteínas que esses genes codificam interferem em diversos aspectos da organização do cérebro. Influenciam a produção e o crescimento dos neurônios, a comunicação entre esses neurônios por meio de sinapses, a estrutura dos dendritos (os “rabinhos” com que os neurônios recebem recados) etc. Entender a cadeia de reações bioquímicas que cada gene mobiliza durante a formação do cérebro pode dar origem a novos tratamentos, que interfiram na raiz do problema.

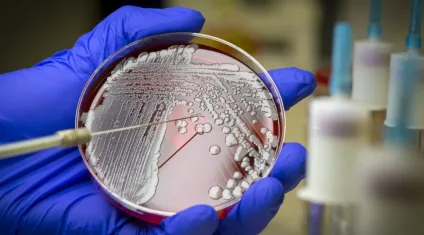

O maior desafio para se estudar cérebros autistas é ter modelos adequados. Órgãos humanos extraídos após a morte podem oferecer informações importantes. Mas um tecido morto omite informações valiosas sobre seu funcionamento. Testes com animais vivos também oferecem insights interessantes, mas eles não reproduzem fielmente as particularidades do Homo sapiens. A solução para esse impasse é criar cérebros autistas em laboratório. Ou melhor, minicérebros: um pequeno bolinho de células neuronais que permite ao cientista simular tratamentos em um cérebro real. Vivo. Sem ter de abrir a cabeça de alguém.

A arte de confeccionar minicérebros em potinhos existe graças a uma técnica chamada reprogramação celular, descoberta pelo cientista japonês Shinya Yamanaka, que levou o prêmio Nobel de Medicina em 2012. Resumidamente, o que os pesquisadores fazem é cultivar células de várias partes do corpo de autistas e fazê-las voltar no tempo, ao estágio embrionário. Células desse tipo são chamadas de pluripotentes induzidas. “Induzidas” porque, bem, foram forçadas a voltar a esse estágio primordial. E “pluripotentes” porque funcionam como uma tela em branco: podem ser reprogramadas para virar células de qualquer tecido do nosso corpo – neurônios, por exemplo, que formam o tecido do cérebro.

Cientistas brasileiros conseguiram DNA para elaborar essa maquete cerebral de uma forma inusitada: coletando células da polpa de dentes de crianças autistas. Patrícia Beltrão Braga, professora da USP e coordenadora de um projeto chamado Fada do Dente, conta que a iniciativa chegou a receber cinco novos dentes de leite – caídos ou extraídos – por semana. Por falta de verbas, a coleta de novos dentes está parada – mas a pesquisa utiliza um banco de células congeladas para dar continuidade aos testes.

Foi a partir de estudos com minicérebros, por exemplo, que os cientistas do projeto Fada do Dente comprovaram que os astrócitos (células do cérebro cujo formato lembra uma estrela, daí o nome) de autistas produzem altas quantidades de uma certa molécula inflamatória, chamada interleucina 6. Sua alta produção, durante o processo de desenvolvimento cerebral, pode, também, ter sua parcela de culpa na expressão do transtorno.

Alysson Muotri, cientista brasileiro envolvido no estudo, é pai de uma criança autista e desenvolve suas próprias pesquisas com minicérebros na Universidade da Califórnia. Ele explica que a técnica tem potencial para viabilizar tratamentos sob medida. “Quando descobrimos qual é o gene alterado, o indivíduo pode se beneficiar de uma terapia mais personalizada”, explica. “Sabemos também que alguns genes trazem comorbidades [distúrbios associados] em indivíduos adultos que podem ser tratadas antecipadamente. O sequenciamento genético pode auxiliar na escolha de medicamentos que sejam mais eficazes em determinadas pessoas.”

A proposta de descer ao nível genético para curar o autismo traz uma discussão que vem ganhando corpo nos últimos anos. Para parte da comunidade autista, a ideia é ofensiva por acabar forçando pessoas no espectro a se encaixarem em um padrão neurológico pré-estabelecido pela sociedade – algo que ficou conhecido como neuronormatividade. Em uma sociedade “neurodiversa,” falar em cura abriria precedentes para interferências indesejadas: quem deve ser responsável por decidir se quer tratamento é o próprio autista.

Muotri explica que a parte mais light do espectro, ao criticar a busca por remédios, ignora o tamanho das dificuldades por que passam os autistas mais graves: “Existem grupos mais radicais de autistas leves que deturparam o conceito da neurodiversidade para um extremo perigoso. A busca por medicamentos é justamente para aqueles que mais precisam”, diz. “A ciência busca a cura, mas a opção do tratamento é uma escolha individual. Isso, para mim, é a neurodiversidade.”

Segundo Viviani Guimarães, vice-presidente do Moab (Movimento Orgulho Autista Brasil) e mãe de Lucas, 18, diagnosticado com autismo, as novas ferramentas da ciência podem melhorar a funcionalidade de pessoas no espectro. “Não procuramos a cura do autismo. Buscamos amenizar alguns sofrimentos que podem aparecer para que os autistas consigam ter mais autonomia”, diz. “Se temos um autista com um comportamento que lhe faz mal, precisamos intervir para que ele possa trocá-lo por outro.”

Nos casos mais severos, afinal, a pessoa não tem como sobreviver sem a presença dos pais ou cuidadores. Os responsáveis precisam lidar com ataques de ansiedade e pânico, sempre ruidosos. Um autista desse tipo não consegue comunicar coisas básicas – como uma dor de dente, por exemplo. Assim, não tem autonomia para decidir se quer ou não ser tratado.

“Autista”, enfim, não é uma palavra. É um mundo. Engloba pessoas que jamais foram diagnosticadas – e talvez morram sem ter conseguido explicar o que sentiam. Pessoas que se orgulham de quem são, e lutam para que seus iguais se orgulhem também. Pessoas que jamais poderão viver de maneira autônoma, e cujos familiares adorariam saber que há uma opção. Cada um desses autistas é produto de uma combinação inédita de centenas de genes – seus cérebros são um quebra-cabeça bioquímico que não havia existido até então, nem existirá novamente. E eles simbolizam uma revolução no jeito de pensar a medicina: um jeito que não levanta um muro entre saudáveis e doentes.

Fonte: Super interessante

Créditos: Guilherme Eler