A discussão sobre a Vice-Presidência não é nova. Tem 230 anos. A ideia nasceu em 1787 entre os convencionais que preparavam a Constituição dos Estados Unidos da América. Já no final da Convenção de Filadélfia — a Constituinte americana —, ao decidir como seria a eleição do presidente, surgiu o problema do que fazer com o derrotado. Pensava-se em união. A solução foi criar o cargo de vice-presidente e dar-lhe a presidência do Senado. Não foi uma decisão pacífica. Houve resistências.

Adams, quando vice de Washington, classificou o cargo como “o mais insignificante lugar que a criatividade do homem podia inventar”, mas dizia também: “Não sou nada, posso ser tudo”. Jefferson, ao perder para Adams, ironizou: “Deleitar-me-ei com noites filosóficas no inverno e dias rurais no verão”. Até recentemente, era essa a visão da Vice-Presidência. Depois de Nixon, começou a ser vista como uma das maiores instituições inventadas na visão genial dos “pais fundadores”. Mostrou-se, com o tempo, um dos mais admiráveis instrumentos de estabilidade política e de integridade do sistema presidencial.

Funciona como um salva-vidas em momentos de crise. Ele é a segurança da continuidade, sem abalos nem rupturas. Ele dá estabilidade ao funcionamento normal das instituições, com regras claras preestabelecidas. É uma função difícil porque lida com a tragédia e é sempre acionada em casos de comoção nacional.

Conversei longamente com Tancredo Neves sobre a Vice. Disse-lhe que era um cargo que lidava com a intriga e a desconfiança, mas que poderia contar com meu espírito público. Seria o vice fraco de um presidente forte. Estudei os últimos livros escritos nos EUA sobre a Vice-Presidência. O melhor era The modern American vice presidency, de Joel K. Goldstein. Levei o pacto Mondale-Carter, manual de como exercê-la. Tancredo me disse, com carinho, uma frase generosa: “Além de suas virtudes, você tem o sentido de proporção”.

Na véspera de minha posse, cheguei em casa e deitei-me. Minha mulher, achando aquilo estranho nos meus hábitos, perguntou-me: “Estás doente?”. Brinquei: “Não, estou treinando para ser vice-presidente”. No dia seguinte começava o calvário de Tancredo!

E no Brasil temos uma cota alta de vices que assumiram a Presidência: sete. Só para falar dos tempos recentes: a renúncia de Jânio; a morte de Tancredo. O que poderia ter acontecido com o país e as instituições se a Vice-Presidência não existisse?

É sempre difícil a função do vice. Ele, quando assume, tem como primeira tarefa legitimar-se e administrar a crise que o levou ao cargo.

A desgraça não foi Floriano Peixoto, mas a inapetência de Deodoro para gerir a transição do Império para a República, renunciando. Tivemos Delfim Moreira, com a morte de Rodrigues Alves; Nilo Peçanha com a de Afonso Pena; Café Filho, com o suicídio de Vargas; Jango, com a renúncia do Jânio; eu, com morte do Tancredo; Itamar, no tropeço de Collor; Temer, na saída da Dilma.

Outrora, escolhia-se o vice visando à unidade nacional, o vice do Norte ou Nordeste. Depois, no interesse dos partidos para manter sua unidade interna (como nos EUA, muitas vezes o perdedor da disputa na Convenção) ou em coligações para viabilidade eleitoral. Hoje não há regras, como não existem partidos, como não existem lideranças. As escolhas são gestos pessoais ou baseadas em pesquisas e marketing. Veja-se o que aconteceu nos últimos dias com todos os partidos nas escolhas e idas e vindas dos partidos.

Na Primeira República, a Vice-Presidência assegurava o funcionamento do sistema democrático, a continuidade institucional. Hoje, a tendência é dar aos vices funções executivas, delegadas pelo presidente, incumbi-los de questões internacionais e de falar aquilo que os presidentes não podem falar. Enfim, é mais um cargo de governo do que político.

A Vice-Presidência é essencial ao funcionamento do presidencialismo. O julgamento dos homens e dos governos a História faz depois, com a isenção e a justiça que só o tempo pode assegurar.

Fonte: Época

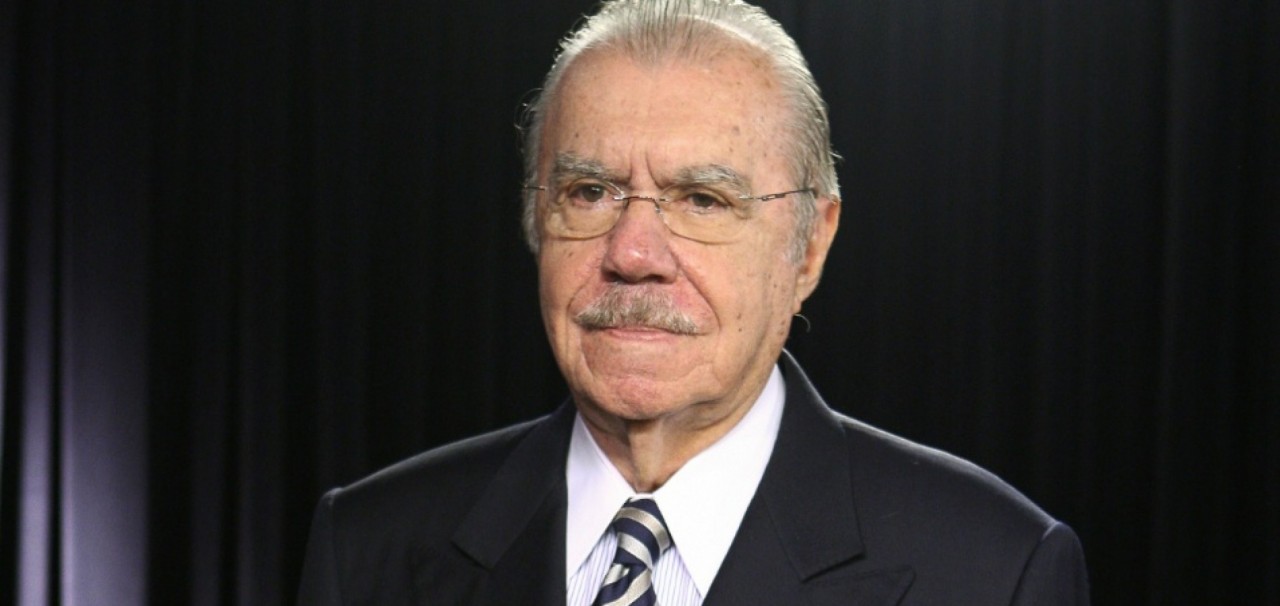

Créditos: José Sarney